東京大学大学院博士課程単位取得退学(医学系研究科・医学部)。理化学研究所(脳科学総合研究センター)、慶應義塾大学(医学部/整形外科学教室)を経て、2016年より尚絅学院大学健康栄養学科教授として勤務。博士(医学)。

骨代謝学会、分子生物学会、室内環境学会所属。

研究テーマ

- 小胞体ストレスを介した生体制御機構の解明

- 化学物質過敏症のモデルマウスの樹立

骨粗しょう症と密接な関係にある「骨代謝」研究

核となる研究分野は「骨代謝」。あまり耳慣れない言葉だが、肌の代謝などと同義で、「骨」の中身が入れ替わっていくことを指す言葉だ。一見、静的な組織と思える骨も、肌と同じで、つくっては壊され、つくっては壊されを繰り返し、フレッシュな状態を保っている。東門田氏は、骨粗しょう症と密接な関わりを持つ「骨代謝」を研究することで、高齢化社会を迎えて久しい日本の、ゆくゆくは世界の骨粗しょう症患者に貢献できれば、と話す。「脳や心臓、血管などと違って、健康な時から将来に備えて気を配っていない臓器の筆頭が骨です。ほとんどの人は、年を取って骨に疾患が表れて、初めて骨の存在とありがたみに気がつきます。しかし、その時にはすでに、体が不自由になっていることが多いんです」

骨をつくる細胞を「骨芽細胞」、骨を壊す細胞を「破骨細胞」と呼ぶ。成長期には「骨芽細胞」が活発で、骨が壊されるスピードより、つくるスピードが上回るため、骨が勢い良く成長する。20歳から30代後半までは、壊すスピードとつくるスピードが同じになり、骨の量は維持され、40歳を過ぎると、今度は骨を壊すスピードが上回るようになって、骨は減り始める。そのため、骨が成長する若い時から骨の健康に気をつけていないと、早い人では50~60歳代で、骨粗しょう症が引き起こされてしまう。東門田氏は、骨代謝と小胞体ストレスの関係に着目。健康な骨を保つには、骨に、ほどよいストレスが必要なことをあきらかにした。最終的には自らの研究が骨粗しょう症を改善する薬の開発・改良に繋がることを目指している。

「おちこぼれ」から、博士号取得までの道のり

科学者に憧れた記憶は、「野口英世」の伝記を読んだ小学生の頃にまでさかのぼる。その頃は、白衣を着た科学者に強く憧れたが、中学生になると、勉強より小説を読むことに没頭。「将来の夢は小説家」に変わった。そんな東門田氏を理系の道に戻したのは、とある科学者による著書だった。「アインシュタインと一緒に研究していた人が書いた本で、相対性理論や量子力学が、数式を使わずに説明されていたんです。ものすごくわかりやすくて、感動したことを覚えています。その興奮のまま、親の反対を押し切って、理系の道に進みました」

高校の理数科に進学したはいいものの、毎朝行われる数学のテストは最下位に近く、物理も化学も、まったくと言っていいほど理解できなかった。東門田氏いわく、「悲しいことに僕の頭は完全に文系脳でした。その結果、これまた完全におちこぼれていました」そんな中、予備校の夏期講習で、またしても衝撃的な出会いを果たす。生物学を、ストーリー仕立ててわかりやすく教えてくれる講師がいた。講師は、大学生向けの分子生物学の本も紹介してくれた。「その本がまたすごく面白かったんですよ。なんで今まで誰も教えてくれなかったんだろう、こんなに楽しい学問があることを、と思いました。その先生と本のおかげで、高校では生物を選択し、大学では分子生物学を専攻しようと決めたんです」大学に進学してから大学院を離れるまで、中枢神経系の発生を調べる研究室に所属した。研究に携わる中で、神経をつくる遺伝子が骨の形成にもかかわっていることを知り、骨の発生の研究を行うようになる。その後、整形外科の研究室に移り、骨代謝の研究に本格的に取り組んだ。この時に、小胞体ストレスと骨代謝の関係を解明し、その業績により博士(医学)を取得するに至った。

「こうあるべき」という型を壊し、常に柔軟に

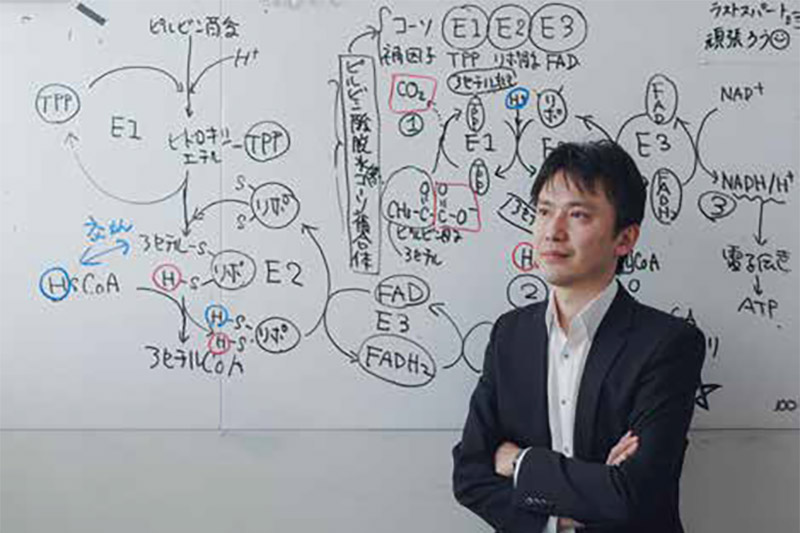

研究室で研究漬けの毎日を送っていた頃、他大学で教員をしていた友人から、「半年だけ僕の代わりに講師をやってくれないか」と声をかけられ、初めて学生に学問を教えることに。その時、「若い人に学問を教える喜び」を知った東門田氏は、大学教員への道を決意。縁あって尚絅学院大学で教鞭を取ることとなった。所属は、健康栄養学群。主に授業では生化学を、ゼミでは分子生物学を教えている。「ここの学生はみんな人柄がよく、コミュニケーション能力も高い。社会で言われている常識やテレビで流れてくる情報を鵜呑みにせず、自分で考えようとする習慣もある。それだけでなく、『わからないので教えてください』と聞きに来る率直さも持ち合わせている。柔軟な姿勢の学生に学問を教える日々に、教育者としてのやりがいを感じていますね」

博士号取得のための論文作成まで、「行き詰まりの連続だった」という研究人生。順風満帆ではなかったからこそ、進路に悩む学生に寄り添い、その先を案じることができるのだろう。学生たちに望むことは、「かけがえのない4年間だった」と感じてもらえるようにすること。そのために何が必要か、何をすべきか、試行錯誤しながら考えていきたいという。「どんなものにも『こうあるべき』という型はないと思うんです。自分の考え方の枠を常に壊し、フラットな状態であり続ける大切さを、学生に伝えられたらなと考えています。もちろん、僕自身もそうありたい。骨代謝の研究を核に、そこからさらに枠を広げていきたいという思いがあります。昨年も、化学物質過敏症の学生との出会いから、化学物質過敏症のモデル動物の樹立というテーマで新たに研究をスタートしました。また、ビッグバンから現在の人類に至る歴史を学ぶビッグヒストリーという分野にも、興味を持っているところです。常に柔軟に!と自らに言い聞かせつつ、これから色々と挑戦していきます」